Yellow Stripe Recordings、Industrial Strength Records、Motormouth Recordzといった名門レーベルからリリースを重ね、世界中にコアなファンを持つポルトガルのハードコア・ドラムンベース・プロデューサー/DJ「C-Netik」の9年ぶりとなる待望の来日公演が決定!それに合わせて、本邦初公開となる貴重なインタビューを公開!

このインタビューでは、C-Netikとして活動をスタートさせた当初の話からYellow Stripe Recordingsが提示した「ポルトステップ」というスタイルの定義、ハードコア・ドラムンベースとクロスブリードの違い、そして日本文化への深い想いなど、様々なテーマをもとにお話しをお聞きしました。

11月30日は大阪(Face Smash! vol.12 at G.R Cafe Terrace)、12月1日は東京(MURDER CHANNEL VOL.31 at heavysick ZERO)にて、C-Netikがプレイします。ハードコア・ドラムンベースの真髄が体験できる貴重な機会となりますので、お近くの方はぜひ足を運んでみてください。

あわせて、C-Netikの名曲をピックアップしてご紹介したコチラの記事もチェックを!

C-Netik

https://www.instagram.com/cnetik/

https://soundcloud.com/c-netik

ポルトガルのドラムンベース・シーンを代表するプロデューサー/DJの一人。ハードコア・ドラムンベース・レーベル「Yellow Stripe Recordings」の中心メンバーとして、ハードコア・ドラムンベースおよびクロスブリードの発展に大きく寄与した重要人物である。

2006年、ポルトガルで開催されたTherapy Sessionsへの出演をきっかけに本格的な音楽制作を開始。同年にはイギリスのClose 2 Death Recordingsからシングルをリリースし、プロデューサーとしてのキャリアをスタートさせた。伝統的なハード&ダーク・ドラムンベースを基軸に、テクノイドやスカルステップの要素を融合させたC-Netikのトラックは鋭く無機質でありながらもフロアでの機能性を備え、ハードコア・ドラムンベースの進化を推し進めた。

2011年に始動したYellow Stripe Recordingsに加入後は、同レーベルからハードコア・ドラムンベース/クロスブリード史に残る初期の名作を発表。Sinister Souls、Hallucinator、Switch Techniqueとのコラボレーションを通じて新たな方向性を打ち出し、シーンを牽引する存在としての地位を確立。さらに、ドラムンベース・レーベルのみならずIndustrial Strength Recordsなどハードコア系レーベルからもリリースを重ね、AngerfistやMad Dogといったトップアーティストとも共演。Masters of Hardcoreのチャートにランクインするなど、ドラムンベースの枠を超えて広く支持を集めている。

Q. C-Netikとしての活動を始めた経緯を教えてください。活動初期はどのようなジャンルのイベントに出演していましたか?また、名前の由来についても教えてください。

C-Netikという名前を使い始めたのは2003年頃。音楽制作が日常の習慣みたいになってきた時期で、最初はネット上でのハンドルネームとして考えたんだ。C-Netikというのは、「kinetic(運動の)」っていう言葉とそのポルトガル語訳、あと「Cybernetic」みたいな言葉を混ぜ合わせた文字遊びでもある。僕の作品を聴けば、そのあたりの興味や影響は感じ取れると思う。

最初の数年間はライブをやることにはまったく興味がなくて、優先順位としても低かった。でも、幾つかのイベントやレイヴに行くうちに地元のシーンの中で他とは違う何かをやってみたいと思うようになった。2006年頃、ポルトのプロモーター「Bass Republic」から声をかけられて、Gaiaにあった旧Hard ClubでEvol Intentと共演することになった。Bass Republicがネットで僕の曲を聴いたのがきっかけだった。そのイベントはポルトガルで初期の本当にハードでダークなドラムンベース・イベントのひとつで、規模は小さいけど熱狂的なファンが集まっていた。そのときはラップトップとTraktorでプレイしたんだけど、正直あまり良い経験じゃなかった。自分のデッキを持っていなかったし、当時はラップトップDJはよく思われていなかったから、しばらくやる気をなくしてしまった。でも、DJの仲間が持っていたちゃんとした機材を使わせてもらうようになってから、少しずつスキルを磨いていった。

2007年にはリスボンとポルトで開催されたTherapy Sessionsの第2回に招かれて出演した。このイベントは後に世界的に知られるダーク・ドラムンベースの代表的なイベントになっていくんだけど、そこから自然に活動が広がっていった感じだね。

Q. ご自身で音楽制作を始めたのはいつ頃からですか?最初に使っていた機材や、どのようにして制作を学んでいったのかを教えてください。

2001年頃にはすでに制作ソフトをいじり始めていて、Dr. RhythmみたいなドラムマシンやPlayStationの「Music 2000」とか、他の人の家やスタジオで触れるものは何でも試してた。オーディオインターフェース付きのパソコンを使えるようになったのは2003年で、そこから本格的に音楽制作を始めた。

最初は誰かがインストールしてくれた初期バージョンのReasonと幾つかのサウンドバンク、それにFruityLoopsを使ってた。当時はまだどちらのDAWもプラグインを使う機能がなかった。ヒップホップのインストやドラムンベース、ハードコア・テクノなど、自分の好きなジャンルのビートを作りながら、ブレイクビーツやパーカッションを分解して組み立てたり、加工したり、サンプルやボーカルを切り刻んだりしていた。機材は古いハイファイのスピーカーや、モニタリング用と普段使いのヘッドホン、あと小型のAlesisモニターと古いRolandのキーボードを中心に使ってた。

プロデューサー仲間と過ごす中で彼等の作業を目で見て学ぶことができたし、DogsOnAcidやGearslutzみたいな初期のオンライン・フォーラムでは、リースベースやフーバーといった基本的なシンセサウンドの作り方を教えるチュートリアルがすごく役立った。好きなアーティスト達のやり方を真似しながら、どうやって音を作ったり加工しているのかを学んでいった。例えば、Ed Rush & Optical「Alien Girl」のベースやサウンド、Atari Teenage Riotのブレイクビーツやディストーションなんかを参考にして、最終的にはそういう要素を自分流に消化してオリジナルのトラックに取り入れていったんだ。

Q. C-Netik名義での最初のリリースは何でしたか?初期の活動や経験から学んだことを聞かせてください。

2006年頃に初めて正式なリリースが出たと思う。Close 2 DeathとFlatline Audioからで、それぞれシングルとEPをリリースした。収録曲は従兄のInphとのコラボで彼は僕の初期の制作をサポートしてくれたけど、残念ながら音楽を本格的に続けることは選ばなかった。

その頃には音楽を自分の表現手段として真剣に続けていこうと決めていた。ただ、ライブよりも制作を優先しようと思っていて、たとえ作品を定期的に出せなくてもレーベルやリクエストに合わせて妥協することはしたくなかった。最初のリリースまでの流れやその後の経験を通して何に集中すべきかを学んだし、常に自分の作品をユニークでオリジナルなものに保つことの大切さを実感した。さらに、自分の音楽がどれだけ長く残るか、どこまで届くかということも考えるようになった。

ストリーミングが主流になる前にデジタルレーベルや流通の仕組みについて多くを学べたのも大きかった。 その流れが後に僕が参加することになるコレクティブ「Yellow Stripe」の中で、レーベルプロジェクトを始めるきっかけになったんだ。

Q. あなたの音楽には初期の頃から強いダークさと攻撃性が感じられます。これはあなたの内面的な衝動の表れでしょうか?また、そうしたアグレッシブなサウンドを追求する根源的な理由を教えてください。

僕のリリースしてきた音楽は、間違いなくハードでしばしばダークな方向に寄っていると思う。そうしたサウンドは怒りや恐怖、フラストレーション、悲しみといった原始的で強い感情を吐き出すためのカタルシス的な手段でもある。音楽というのはそうした感情を整理したり、受け入れたり、力に変えたりするためのポジティブなツールになり得る。でも、それ以上に重要なのは聴いてくれる人たちをエネルギーで満たし、繋げることができる点だと思う。創作は人生の中で欠かせない要素だし、それを全力でやって共有することは僕にとってすごく刺激的で大切なことなんだ。

僕はいつもアグレッシブな音を目指しているわけじゃない。激しくて直接的な表現を好む一方で繊細さやニュアンスのあるアートも好きだ。でも、僕の曲がかかるような場所では攻撃的なサウンドの方がより刺激的に響くから、そういう方向に進むことが多いんだ。テンポが遅く、もう少し穏やか(でも依然として強烈)な音楽も作っているけど、そこにも常にディストピア的な暗さがあると思う。それはまだC-Netik名義では出していないけど、いつかリリースしたいと思っている。

Q. あなたはハードコア・ドラムンベースのプロデューサーとして知られていますが、このジャンルの存在を知ったのはいつ頃ですか?あなたにとってのハードコア・ドラムンベースとはどのような音楽ですか?また、ハード・ドラムンベースとクロスブリードの違いについても教えてください。

多分、僕がハードコア・ドラムンベースに初めて出会ったのはDJ HiddenやKilling Sheep Recordsを通してだったと思う。特に「Times Like These」という曲は、今でもこのスタイルの代表的なリファレンスとして挙げられる。あの荒々しさや、Tearout(テァーアウト)系ダーク・ドラムンベースでよく使われるスイッチアップ(展開)の独創的な使い方など、すべてが象徴的だった。僕にとってはこの曲が後にいろんな影響やサブジャンルを取り込む前の純粋なハードコア・ドラムンベースの形を定義していたと思う。

ハードコアとドラムンベースを組み合わせようとする動きは最初期からあったと思う。 そもそもドラムンベース自体がブレイクビーツ・ハードコアとジャングルの融合から生まれたものだからね。ただ、現在の形でいう「ハード・ドラムンベース」は、より執拗でステッパー的なリズムや構造を持っている点が特徴だと思う。テクノイドやテクノ寄りのドラムンベースの中にもハード・ドラムンベースと呼べる曲はいくつもある。クロスブリードは基本的にハードコア・ドラムンベースと同義で、The Outside Agencyをはじめとする先駆者たちが広めた呼び方だ。このスタイルはインダストリアル・ハードコア寄りの音作りを重視していて、独特のディストーションや冷たい空気感が特徴的だ。

僕にとってハードコア・ドラムンベースは、ハードコアとドラムンベースの要素を明確に融合させたスタイルで伝統的なベースラインの代わりにハードコアのキックを使うような音楽だと思っている。その雰囲気をドラムンベースのリズムと構造に落とし込んでいく。ドラムンベースの多くのサブジャンル自体が、そうしたクロスオーバーから生まれているけど、ハードコア・ドラムンベースはその中でも特に攻撃的なスタイルのひとつだと思う。シンプルに聴こえることもあるけど、実際はとても強烈なサウンドなんだ。

Q. Yellow Stripe Recordingsとの出会いについて教えてください。あなたがこのレーベル/イベントに関わるようになったのはいつ頃からでしょうか?

Yellow Stripeの創設者T-Rexと初めて会ったのは、2006年か2007年頃だったと思う。僕達は同じイベントに出演していて、そのブッキングをしてくれたのは共通の友人でありイベントプロデューサーのRumbaだった。彼はポルトのナイトライフでは有名な人物で、その頃は強烈な印象を残すイベントを次々と企画していた。その夜はVicious Circle、The Qemists、High Rankinも出演していた。

その少し後、別の友人やプロモーターを通じて僕がTherapy Sessionsに出演する話が持ち上がった。Yellow Stripeは2007年にTherapy Sessionsをポルトガルに持ち込んでいて、当時はこのダークでハードなサウンドがまだ黎明期にあり、多くのリスナーやベテランたちから敬遠されていた。特に、より穏やかでディープなスタイルのファンやアーティスト達からの反発が強かった。でも、その状況は長くは続かなかった。

僕が初めて出演したのは2007年のハロウィンに開催されたポルトガルでの第2回目のTherapy Sessionsで、創設者のRobyn ChaosとDylanが初めてリスボンとポルトにやってきたときだった。以降、この2都市で同時開催するのが恒例になった。その後、イベントの成功を受けて2008年の大晦日にはリスボンの大学の駐車場で国内のトップDJ達と共に出演した。ヘッドライナーはThe SectとRaidenで、Raidenは自身のレーベルOffkey Recordingsを立ち上げたばかりで、テクノとドラムンベースを融合させたヘビーなスタイルを打ち出していた。僕達はそのサウンドをとても気に入り、長年にわたって自分達のイベントでも推していた。

その後、他のYellow StripeのイベントでBlastと出会った。彼は当初から多才でスキルの高いDJのひとりだった。さらに、T-Rexの友人でArrhythmix名義でブレイクコアのセットをしていたDkaosとも知り合った。彼等2人は出会ってまもなくYellow Stripeに加わった。僕達は、自分達が理想とするサウンドを体現できる強力なメンバーを集めることを目指していたんだ。BSAはポルトから車で30分ほどの街Bragaのクルー「Massive」の一員で幾つかのレイヴで共演したあとに加入した。最後に加わったのはFragzで、2010〜2011年頃、彼は当時若手として僕達のレギュラーイベントに出演していた。

その頃にはクルーとしての結束が固まり、意見を交わす中で、Yellow Stripe Recordingsを立ち上げることを決めた。メンバーが揃ってからはポルトガルで最もヘビーでハードなエレクトロニック・ミュージック・パーティを開催するクルーとしてすぐに評判になり、僕達を真似しようとするイベントまで現れた。さらに、Yellow Stripeは他の主要な団体とも協力しながらほとんどすべての重要なドラムンベース・アーティストをポルトガルに招聘してきた。中には、後に世界的に活躍することになる新人のポルトガルでの初ライブも含まれていた。

Yellow Stripe Recordings(YSR)は、自分たちの音楽とビジョンを通じて、より国際的なレベルへと進化し、ブランドとして確立するために生まれた。同時に、仲間たちを刺激し、これまでの活動をさらに発展させたいという思いもあった。2011年1月には、ポルトの伝説的な船上会場「Porto Rio」でレーベルのローンチ・パーティを開催した。ゲストはKatharsysで彼等は2作目のリリースにも参加していた。最初のヴァイナルはその翌月、2月にリリースされた。

Q. C-Netikとして自分のサウンドやスタイルが確立したと感じたのはいつ頃ですか?どのようにして独自の音を形成していったのでしょうか?

自分のサウンドやスタイルが確立されたと感じたタイミングを言葉で説明するのは難しいけど、僕はずっと「人とは少し違うやり方をしてきた」と思ってる。僕のスタイルは、まず自分が心から楽しめるもの、そして次に「人が聴いて楽しめる」と思うもの、その2つをうまく混ぜ合わせた健全なバランスの上に成り立っている。

僕の音楽は、アブストラクトなアンダーグラウンド・エレクトロニカやオールドスクールIDMの深い部分から商業的なヒップホップやニュー・メタルまで、幅広いジャンルを融合させたものだと思う。常に新しいスタイルや自分を成長させる方法を探しながら、そのときの感情や雰囲気をどう音に変換するかを試している。僕の作品には細かくチョップして調整されたブレイクやボーカル、サウンドエフェクト、そしてタフでざらついたビート、飾り気のないシンセサウンドが共通してある。必ずしもダンスフロア向けの曲ばかりを作ろうとしているわけじゃないけど、そういうトラックを作るときはできるだけストレートなものにしたい。だから、フェイク・ドロップや大げさなビルドアップみたいな演出にはあまり興味がない。

理想を言えば、インスピレーションが湧いたときに「スタイル」と「中身」のバランスを保ちながら作るのが好きなんだけど、DJ達にすぐにプレイされて消費される性質の音楽だから、そのバランスが崩れてしまうこともある。それでも、できる限り両立させたいと思ってる。時間が経つにつれて、誰もが自分なりのやり方やショートカットを身につけていくけど、僕にとって制作は、楽しみながら新しいものを生み出し、最初からある程度のアイディアを持って取りかかることが大事なんだ。

この投稿をInstagramで見る

Q. クロスブリードというジャンルがドラムンベースやハードコアに与えた影響と、その功績についてあなたの考えを聞かせてください。

クロスブリードのムーブメントは、良くも悪くも「諸刃の剣」みたいな影響を与えたと思う。ピークの頃には多くの人にとってドラムンベースとハードコアの間の距離をさらに広げる結果にもなった。でも、その一方でそこからクラシックとして残る名曲もいくつも生まれたし、逆にスタイルやリスナーの隙間を埋めるようにして、あまり質の良くない音楽も大量に出てきた。ただ、長い目で見れば、レイヴ・ミュージックの中でハードコアとドラムンベースが本来持っていた意味や出発点に再び繋がったとも言える。今では多くの人がジャンルの境界を越えて新しいサウンドを作ることに積極的になっている。メインストリームのハードコアの中にも、今でも少しクロスブリード的な要素が感じられるし、その影響は確実に残っている。

その流れが結果的に、オールドスクール・ガバやジャングルなどのスタイルの復興にも繋がり、そうしたジャンルに専念するアーティストが増えるきっかけにもなったと思う。結局、サブジャンルの活動が活発になることで、それぞれのサブカルチャーもまた勢いを取り戻すんだ。クロスブリードの最大の貢献は、おそらくそのムーブメントの最盛期に生まれたコミュニティだと思う。多くのアーティストやレイヴァーはその後別の音楽へと進んだけど、いまだにあの時代やアンセムを大切にして、今でもプレイし続けている人達がいる。

Q. 2014年以降、クロスブリードのプロデューサーの多くがニューロファンクやハードコアへと活動の軸を移し、このムーブメントは次第に衰退していきました。あなたはこの流れをどのように受け止めていますか?また、クロスブリードは最終的にドラムンベースとハードコアのどちらのシーンにより強い影響を残したと感じますか?

アーティストには、一つのジャンルに専念するタイプとジャンルの境界を越えていくタイプがいると思う。僕はだいたい後者で特定のスタイルの中に自分を閉じ込めたくないし、自分の音楽がいくつもの要素に触れている方が好きなんだ。だから、「このジャンルで作ろう」と決めて始めることはあまりなくて、もっと自由で流動的なやり方の方が性に合ってる。

クロスブリードが勢いを失っていったのは、似たようなサウンドの曲が増えすぎて方向性が細かく分かれすぎたせいもあると思う。特に音楽がストリーミング中心の時代に移り変わっていく中で、その影響は大きかった。ある意味ではピークを迎えたあとに急激に落ちていった感じだったね。いわば「成功の反動」みたいなものだったのかもしれない。残念なのは、好きだったプロデューサーの中には別のスタイルに移ってそのまま戻ってこなかった人も多いこと。でも、それは仕方ない。それぞれの道があるし、音楽はアートだから結局は主観の世界だと思う。

どちらのシーンにより強い影響を残したかというと、僕の感覚ではドラムンベースの方だと思う。今でも多くのイベントでクロスブリードが取り入れられていて、専用の枠やDJ達のサポートが続いている。一方で、今もクロスブリードを積極的に作っているアーティストは、どちらかというとハードコア側の人達が多い気がする。

Q. Yellow Stripe Recordingsは「ポルトステップ(Portostep)」という独自のスタイルを提示しました。ハードかつスイング感のあるグルーヴが魅力的でしたが、このサウンドはどのように形成されていったのでしょうか?誰が最初にその原型を作り、名前はどのようにして生まれたのか教えてください。

ポルトステップという言葉は、The Outside AgencyのFrank(Eye-D)がよく会話の中で使っていたのがきっかけで彼によって生まれた呼び名だった。YSR(Yellow Stripe Recordings)ではレーベル設立の頃、自分達なりのハードコア・ドラムンベースやクロスブリードのスタイルを発展させていて、その中でポルトステップという言葉が自然に定着していった。名前の通り、レーベルとイベントの拠点がポルト市にあったことが由来になっている。実際、Frank自身が僕達のリリースのひとつをポルトステップ・スタイルでリミックスしてくれた。

ポルトステップは、よりシンプルで直接的なアプローチのハード・ドラムンベースに焦点を当てていて、ステッパー的なグルーヴを持つダンスフロア向けのトラックが中心だった。ハードコアのキックやリズムを核に据えた構成で、ラウドで速く、アグレッシブ、そして何よりストレートなサウンドが特徴だった。そのスタイルはすぐに熱狂的なファン層を生み、若いアーティスト達がイベントで次々とそうしたタイプのトラックをプレイするようになり、人気が急速に広がった。そして、今でもプレイされ続ける定番のアンセムをいくつも生み出すことになった。

Q. あなたにとってポルトステップ・クラシックのトップ5を挙げるとすれば?

難しい質問だけど、順番はつけずに挙げるとしたらこの5曲かな。この中の4曲はYSRでリリースされたものだ。

Q. あなたは2014年にBratkillaのシングルで「Corona Virus」という曲を共作しています。この曲のテーマやタイトルの意味について教えてください。2020年のパンデミックの際に、その曲をどう振り返りましたか?

当時、僕達は曲のタイトルをその中で使っている印象的なボーカル・サンプルからつけるのが習慣になっていた。例えば、Bratkillaとのもう一つのコラボ曲「Anor Londo」も『Dark Souls』のステージ名をサンプリングして名付けたものだった。「Corona Virus」のときは、ウイルスやパンデミックに関するニュース放送の音声を幾つかサンプリング候補として集めていて、その中の「コロナウイルス」という言葉の響きが気に入った。ドロップの部分にうまくハマる感じだったから、そのまま曲名にしたんだ。

その後、コロナウイルスという言葉がメディアで頻繁に使われるようになってきて、僕は半引退していたBratkillaに「検索とかアルゴリズムの影響で少し注目を集めるかもしれないね」と連絡した。実際、YouTubeではそのタイトルをめぐってジョークやミームが飛び交って、コメント欄がちょっとしたお祭りみたいになってた。中には僕達のことを「予言者みたいだ」って言う人までいたよ。それで昔のプロジェクトファイルを開いて、必要なステムや素材を取り出して、話題を広げるために公式のリミックス・コンテストを開催した。優勝したリミックスはその後YSRから正式にリリースされた。

Q. Industrial Strength RecordsやMotormouth Recordzなどからリリースし、ハードコア・フェスにも出演しています。ハードコア・シーンとつながるようになったきっかけは何でしたか?また、あなたの音楽がハードコア・ファンに受け入れられている理由は何だと思いますか?

僕がハードコア・ミュージックに本格的に触れたのは、90年代後半に聴いた『Thunderdome』のCDがきっかけだった。地元のショップで売っていたかどうかは覚えてないけど、季節ごとに開かれる地区のフェスやお祭りでは移動遊園地やバンパーカーを運営していた若者達がThunderdomeの旗やグッズを飾っていて、実際にその音楽を流していた。彼等はその場でテープやCDを売っていることもあって、僕も幾つか買って帰り何度も繰り返し聴いていた。気に入ったから見かけるたびに少しずつ集めていったんだ。

その少し後、ミュージックビデオをきっかけにDigital Hardcore Recordingsを知って、Alec EmpireやAtari Teenage Riotの初期作品を聴き始めた。あの生々しいサウンドは、それまでに聴いたどんな音楽とも違っていて、攻撃的な美学や歌詞にも強く惹かれた。そこからハードコアを自分の音楽に取り入れている他のアーティスト達の存在も知るようになった。同じ頃、テレビで放送されていたオールドスクールのMaydayレイヴを観てVHSに録画していたことも覚えている。曲名や出演者を調べたりはしてなかったけど、映像の雰囲気に夢中になっていた。思えば、あの体験が僕の音楽的嗜好を形づくるきっかけになったと思う。ドラムンベースや音楽制作にのめり込む前の話だね。

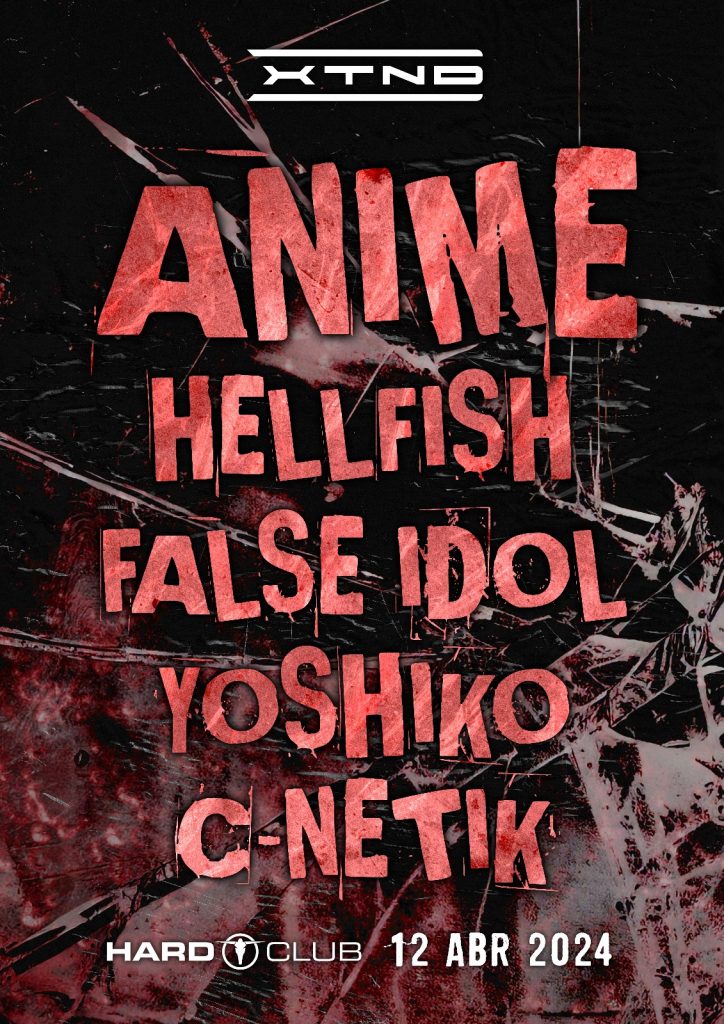

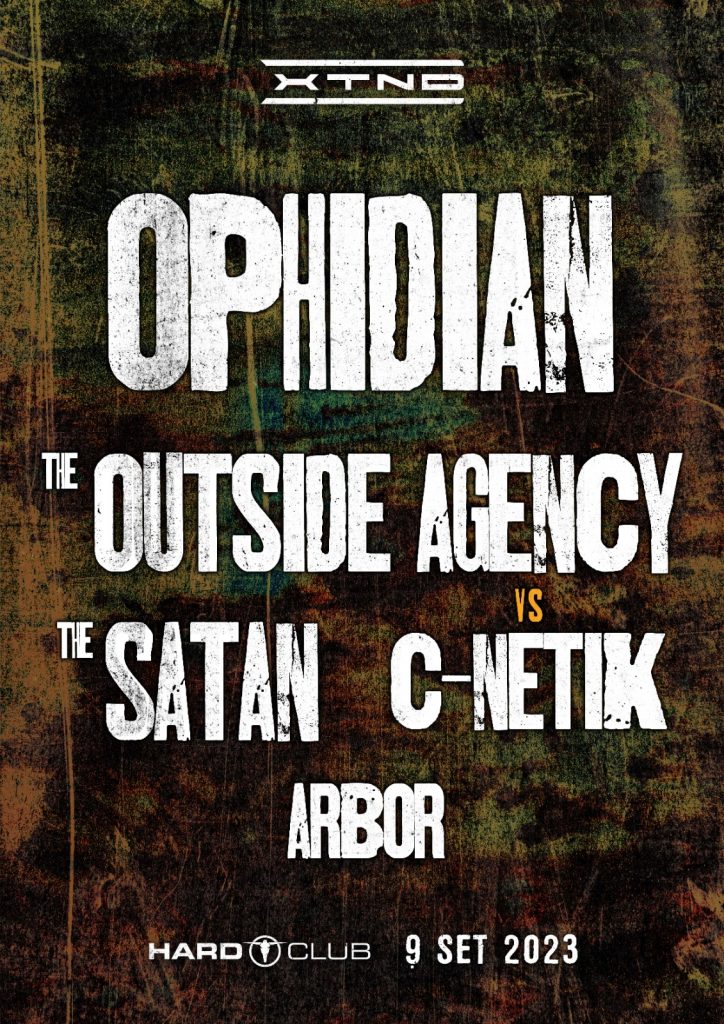

2012年頃、Yellow Stripeでハード・ドラムンベースとハードコアのアーティストを組み合わせたイベントをやっていた流れで、「Torment」というハードコアとクロスブリードに特化したイベントを立ち上げた。Therapy Sessionsなどとは違う雰囲気を作りたかったんだ。初回には伝説的なThe DJ Producerを招き、次の回からはThe Outside Agency、Dither、Art Of Fighters、Sei2ure、Mad Dog、Animeといったアーティスト達が出演した。最近では、別のプロモーターと組んで、あらゆるタイプのハードコアをポルトガルに紹介するイベント「XTND」を共同で企画している。2年間でOphidian、Lil Texas、Hellfish、Akira、Miss K8、F.Noize、Yoshikoなど多くのアーティストを迎え、僕自身もできる限り毎回出演している。

多分、人々は僕の音楽の中にさまざまな形のハードコアの影響を感じ取ってくれていると思うし、僕自身も長い間セットの中でそうした要素を取り入れてきた。これまでのリリースやイベント、関わってきた活動を通して、その文化を広めてきたつもりだ。

Q. 2016年には日本を訪れ、東京・大阪・北海道でプレイされています。日本滞在中の印象や、特に記憶に残っている出来事を教えてください。

僕は日本という国そのものが本当に好きで訪れた場所をもっとじっくり探索できたらよかったと思っている。2016年に東京、大阪、北海道を回ったときは3都市を移動するのに時間がかかってしまって、かなりの時間を移動に費やしてしまったのが少し残念だった。だから、今回は移動の時間を減らして、その分街を歩いたり文化に触れたりする時間を増やしたいと思っている。

それぞれの都市で主催者のみんなに迎えてもらった瞬間はどれも印象的で、どの会場でも観客が本当に音楽に熱中してくれていたのが嬉しかった。札幌では夜の雪の中を歩いた光景が美しく、大阪では早朝の街の静けさがとても印象に残っている。東京では、メタルをテーマにしたカラオケバーで夜遅くまで遊んだり、そのあと酔っ払った勢いで雑居ビルの中に隠れた焼肉屋に入ったりしたこともあって、あの夜の出来事はいまでも鮮明に覚えている。

Q. あなたの楽曲には日本の格闘ゲームのサンプリングが使われ、MVでは日本のアニメのビジュアルも引用されています。日本のサブカルチャーにはいつ頃から興味を持ち始めたのでしょうか?また、特に好きな作品があれば教えてください。

日本のサブカルチャーに興味を持ったのは、かなり昔のことだね。僕の感性や表現の中にも日本のサブカルチャーが深く根付いていて、子どもの頃から『ドラゴンボール』や『セーラームーン』といったアニメや漫画の定番作品に触れてきた。それにSegaやNintendoのゲーム機、Neo-GeoやCapcomのアーケードゲームなども、僕の世代の多くにとって欠かせない存在だったと思う。

昔からサブカルチャーを学ぶことに興味があって気になるアーティストを見つけてはその背景を調べたりしていた。最初に日本を訪れた少し後に、故・佐伯俊男の作品と彼が描いたモダンなエログロの世界を知ったんだ。彼の作風にすっかり魅了されて、今では彼のイラストをモチーフにしたタトゥーを幾つも入れていて、希少な画集も長年かけて集めている。多分、僕の趣味は人よりも幅広くて、『漂流教室』や『少女椿』みたいなマニアックな漫画やアニメも、『ジョジョの奇妙な冒険』や『GTO』みたいな王道作品と同じくらい好きだ。『AKIRA』や『攻殻機動隊』『チェンソーマン』といった有名作ももちろん楽しんでいるけど、特に80年代後半から90年代初期のスタイルと、あの突き抜けたアクションが一番好きなんだ。

日本映画にも強く惹かれていて、長年にわたって観られる限りの作品を片っ端から観てきた。『バトル・ロワイアル』『ピノキオ964』『ギニーピッグ』シリーズ、『サバイブスタイル5+』『CURE』『鉄男』などは特に印象に残っている。時代劇やピンク映画のエクスプロイテーション作品も観てきたし、黒澤明、三池崇史、鈴木清順、園子温といった監督達の作品も大好きだ。日本のサイバーパンク表現にも強く惹かれていて、それは僕自身の作品にも大きな影響を与えている。あの世界観が暴走族など他のサブカルチャーと深く結びついているところも面白いと思う。

ファッションにも興味があって、スカジャンのようなクラシックなスタイルからヨウジヤマモトのようなデザイナーまで幅広くチェックしている。日本のファッションの歴史や影響についても、年を重ねるごとに学んできた。2014年に日本を訪れたときは帰国後にオープンしたコンセプトショップの参考にするためのメモを取っていて、その店では「Nanamica」などのブランドも扱っていた。

音楽では、2000年代初期にDJ Krush、Melt-Banana、Merzbowといった日本の先駆的なアーティストを知って、それ以来ずっと聴き続けている。

Q. あなたは長年にわたってDJとしても活動されていますが、現在のDJカルチャーをどのように見ていますか?テクノロジーの進化によって、プロフェッショナルDJの役割はどのように変化したと感じていますか?あなたはCD-Rに曲を焼いていた時代からDJをされていますが、当時の苦労や楽しさ、今の世代が知らないような経験についても教えてください。

僕は他のアーティストに比べてDJカルチャーへの関心は薄い方だと思う。自分をDJとして意識したこともあまりないし、DJという行為そのものを特別なものとして崇拝したこともない。でも、今のDJ文化にはある種の飽和感や疲労感があると思う。もはや避けて通れないくらいにね。これはSNSの影響で音楽の見つけ方や消費のされ方が根本的に変わってしまった結果でもある。

個人的には、どんなに高価なレンズで撮られていようがシネマ風に編集されていようが、派手なカメラワークのライブ映像を観たいとはあまり思わない。でも、そういう映像を楽しむ人が多いことも分かっている。プロモーションの面から見れば、有名アーティストほどそれをやる意味があるのかもしれないし、映像スタッフが出演者より高いギャラをもらうことも珍しくない。でも、それが結果的に「音楽を作る人」への敬意を薄れさせ、トレンドやインフルエンサーに重きを置く文化を助長しているとも感じる。僕はもともとカウンターカルチャーや反体制的な動きに惹かれるタイプだから、そういう流れにはあまり共感できない。でも、今ネット上で起きていることの中にはもともとカウンターカルチャーとして始まったものもあるから、使い方次第で良い方向に働くこともあると思う。

テクノロジーは常に作った人が想定していなかった使われ方をするものだ。DJの世界も今まさにテクノロジーとパフォーマンスが交差する時期にあって、その進化を止めることはできない。だから、ある程度は順応するしかないと思う。多くのアーティストがその変化にプレッシャーやフラストレーションを感じていると思うけど、僕はあまり気にせず自分のやり方を続けている。面白いのは、いま起きている「キャンセルカルチャー」や「SNSでの個人崇拝」みたいな現象を、昔ウィリアム・ギブスンの『イドル(Idoru)』みたいなサイバーパンク小説で読んでいたことだ。あのときフィクションだったことが、今では現実になっている。

昔はCD-Rを焼くのに本当に多くの時間を費やしていた。まさに「コアな思い出」だね。僕はテープやMDに録音していた時代の人間で、コマンドラインでファイルをフロッピーディスクにコピーしていたこともある。あの頃のことを思い出すと、なんだか懐かしい気持ちになる。DJを始めたころはCDJを使っていて、当時はブランクディスクがかなり安くなっていたから、50枚入りのスピンドル(通称ケーキボックス)を数週間ごとに買っていた。ただ、長持ちするディスクを選ばないと数セットで読めなくなることも多く、ブランドによっては品質の差が激しかった。僕は主にVerbatimのCD-Rを使っていて再生を安定させるために最大速度より少し遅いスピードで焼くようにしていた。同じCDを2~3枚バックアップ用に焼くこともよくあった。

ファイル共有が一般的になってからも、他のアーティストにCDを焼いて渡していたのを覚えている。当時はCDでDJすることを嫌う人も多かったけど、Seratoみたいなタイムコードシステムが普及してからはその考え方も次第に薄れていった。USBでのDJに移行したときは驚くほどスムーズで早かったから、本当に助かったよ。もうCDでプレイするのは懐かしいことだけど、正直まったく恋しくはないね。

Q. 近年、AIの登場によって音楽制作やアートワークのプロセスは大きく変化しています。こうしたテクノロジーの進化をどう捉えていますか?今後「アーティスト」という存在はどのように変化していくと思いますか?

多くの人にとって、そして多くのアーティストにとってもどれほど急速に変化が起きているか、どれだけAIがすでに創作のプロセスに入り込んでいるかを実感するのは難しいと思う。でも、前にも言ったように進化は止められないから僕達はそれに合わせて生きていくしかない。

僕が特に問題だと思うのは、AIがどんなデータを元に学習しているのか、そして速さや量を優先するあまり、芸術や技術的スキルの価値を軽んじてしまうところだ。Sunoのようなプラットフォームを使えば、わずか数秒でボーカル入りの短い音声クリップを作り出すことができて、しかも完成度も高い。すでに現時点でも、かなり衝撃的なレベルだと思う。もし、AIのモデルが既存の音楽だけを元に作られているなら、それは創造というより、これまでの作品をユーザーの指示どおりに吐き出しているだけだ。AIを使えば使うほど、そのデータは次の学習に利用されていく。これは、僕達がSNSを使うたびにアルゴリズムに情報を与えているのとほとんど同じだと思う。おそらくこの流れはこれからも続くだろう。

そして残念ながら、多くの人はこうした「最低限の創造」で満足してしまうと思う。将来的に「人間が作ったもの」と「AIが作ったもの」を区別することがどれほど重要であり続けるのかは、時間が経たないと分からない。ただ、僕達はすでに長い間、創作や発見、共有の過程で高度な人工ツールを使ってきたとも言える。最近ではプロンプト・エンジニアリングが注目を集めていて、最終的にはあらゆるデジタル上の創作プロセスを置き換えるかもしれないと言われている。でも、僕は未来はもう少し違うところにあると思っていて、AIと人間の間でアイデアをどう翻訳し、どう形にしていくか、そのプロセスの質こそが鍵になると思う。

一方で、「自分はただキュレーターの立場でAIに全部やらせればいい」という考え方は、かなり悲観的で貧しい未来像だと思う。

Q. 現在、DJやプロデューサーを志す若い世代が増えています。そうした若いアーティストたちに伝えたいアドバイスがあれば教えてください。

できるだけ多くの音楽を聴いて、音楽の知識を広げ、耳を徹底的に鍛えて欲しい。AIには頼らず、時間をかけて自分のアイデアと技術を磨くこと。音楽を仕事としてではなく、まずアートとして向き合うことが大切だ。流行や周囲のプレッシャーに流されず、自分のために音楽を作るという姿勢を持ち続けて、何よりも自分自身がその体験を楽しむことを忘れないで欲しい。

Q. 現在のドラムンベース・シーンの中で、ハードコア・ドラムンベースやクロスブリードはどのように見られていると感じますか?このスタイルがメインストリームに受け入れられる可能性はあると思いますか?

最近の動きを見ていると、ハードコア・ドラムンベースやクロスブリードのシーンはかなり健全に保たれていると思う。新しいリスナー達もリスペクトを持ってこのスタイルに向き合っているし、多くのアーティストやファンがかつての全盛期を今でも参照している。

これらのスタイルがメインストリームに受け入れられるとは思っていないけど、オルタナティブな音楽を聴く層にもっと広く届く可能性はあると思う。特に、より実験的な形を取ることで影響の幅が広がっていくかもしれない。最近では、ハード・ドラムンベース全体に改めて注目しようとするアーティストも増えてきているし、もしかしたら近いうちに再び勢いを取り戻すかもしれないね。

Q. 最後に、日本のファン、そして読者へのメッセージをお願いします。

この記事の最後まで読んでくれてありがとう。僕は読むことと同じくらい書くことも好きなんだけど、こういう長い文章を最後まで読んでくれる人は多くないと思う。でも、もしここまで読んでくれたなら、きっとこのテーマや僕の話に興味を持ってくれたからだと思う。

もうすぐ大阪と東京でライブをする予定なんだけど、今回話したことを音楽という形で見せられるのを本当に楽しみにしている。そして、また日本でたくさんの体験ができることを心から楽しみにしているよ。

11.30(SUN)14:00 – 21:00

Face Smash! vol.12

at G.R Cafe Terrace(大阪)

https://grcafeterrace.com/

Door:4,000yen

Special Guests

C-Netik from Portugal

Dunats from Portugal

Acts

Savage States

Revenge

w

TERU

NOxxx

merupo

12/01 (Mon) 18:00 – 23:30

MURDER CHANNEL VOL.31

at heavysick ZERO(東京)

https://heavysick.co.jp/zero/

ADV ¥3,300 (+1D) [特典DLコード付き]

DOOR ¥3,800 (+1D)

特典付きADV予約:Ticket Reservation

https://forms.gle/kQrtWudA3EHtzAQ77

B1 FLOOR

Society Suckers

C-Netik

We Rob Rave

HAMMER BROS

DJ SHARPNEL feat. KillingScum

Shimon_Harbig b2b Miyuki Omura

codesight.

96-glass

B2 FLOOR

L?K?O

DieTRAX

pencil

yaginiwa

Bishamon